AB

C DE FE C BB

C

DE FE C FC CE C

C

C FC B

C C !"#$!

E C

5

L’aérodrome du mois

Une plate-forme étoilée pour l’essor des

Aéroplanes

« M. Armengaud Jeune, qui a assisté à un très

grand nombre d’expériences d’aéroplanes, a

constaté que le mode de lancement adopté par les

aviateurs français, soit avec les monoplans, soit

avec les biplans, était des plus défectueux. Neuf

fois sur dix l’essor ne se produit pas au moment

voulu, dès que la vitesse de régime est atteinte,

c’est-à-dire lorsque la réaction verticale due à la

pression de l’air arrive à contre-balancer le poids

total de l’appareil.

La cause de ces échecs doit principalement être

attribuée à la nature du terrain, c’est-à-dire à la

configuration qu’il présente à l’endroit où se trouve

l’appareil quand il est capable de s’envoler. Par

exemple, lorsque le terrain offre une dénivellation

latérale assez marquée, il en résulte une inclinaison

vers la gauche ou vers la droite des surfaces

sustentatrices, et alors la poussée de l’air vient

détruire l’équilibre. En d’autres termes, l’aéroplane

n’étant pas d’aplomb retombe brusquement sur le

sol.

On est donc en droit de poser ce principe qu’il faut

au moment de l’essor que les transversales de

l’aéroplane soient parfaitement horizontales.

Le pilote peut sans doute, par le jeu des ailerons ou

par le gauchissement, redresser suffisamment

l’appareil, mais il faut pour cela de sa part une très

grande expérience et une rapidité de décision et

d’action que ne possèdent pas encore les

débutants.

Malgré l’enseignement si éclairé du capitaine

Ferber, délégué par la Ligue Aérienne à la direction

de l’école des pilotes à l’aérodrome de Savigny-sur-

Orge*, il ne s’est pas encore formé de bons élèves

et l’appareil d’essai mal lancé s’est plusieurs fois

brisé, ce qui a entraîné des réparations ayant coûté

plus de 5.000 fr. pour une période de trois mois.

Certes, la méthode française, qui n’exige pas un

appareil de lancement, comme c’est le cas pour les

Wright, est de beaucoup préférable et ce sera

certainement celle de l’avenir, à moins qu’on ne

réussisse à réaliser un organe auxiliaire de

lancement adhérant au corps de l’aéroplane. Mais

on n’en est pas encore là et il faut reconnaître que

tandis que les aviateurs américains ont eu rarement

des manques dans le très grand nombre d’envolées

et de prouesses qu’ils ont effectuées, entraînant

très peu de dépenses pour les réparations, les

aviateurs français par contre ont eu à subir tant de

faux-départs, si souvent accompagnés d’accidents,

que l’ensemble des frais de réparations ou de

construction des nouveaux appareils a dépassé 2

millions de francs. Nous savons que les dépenses

du sympathique et persévérant M. Blériot entrent

dans cette somme pour près de 700.000 francs.

C’est poussé par ces considérations que, dès le

début de l’aviation, M. Armengaud Jeune a engagé

les aviateurs à aménager le sol, au moins dans la

partie de l’aérodrome où ils doivent effectuer leur

vol, de telle manière qu’ils puissent prendre leur

élan en se dirigeant contre le vent et en assurant à

leur appareil la position normale d’équilibre.

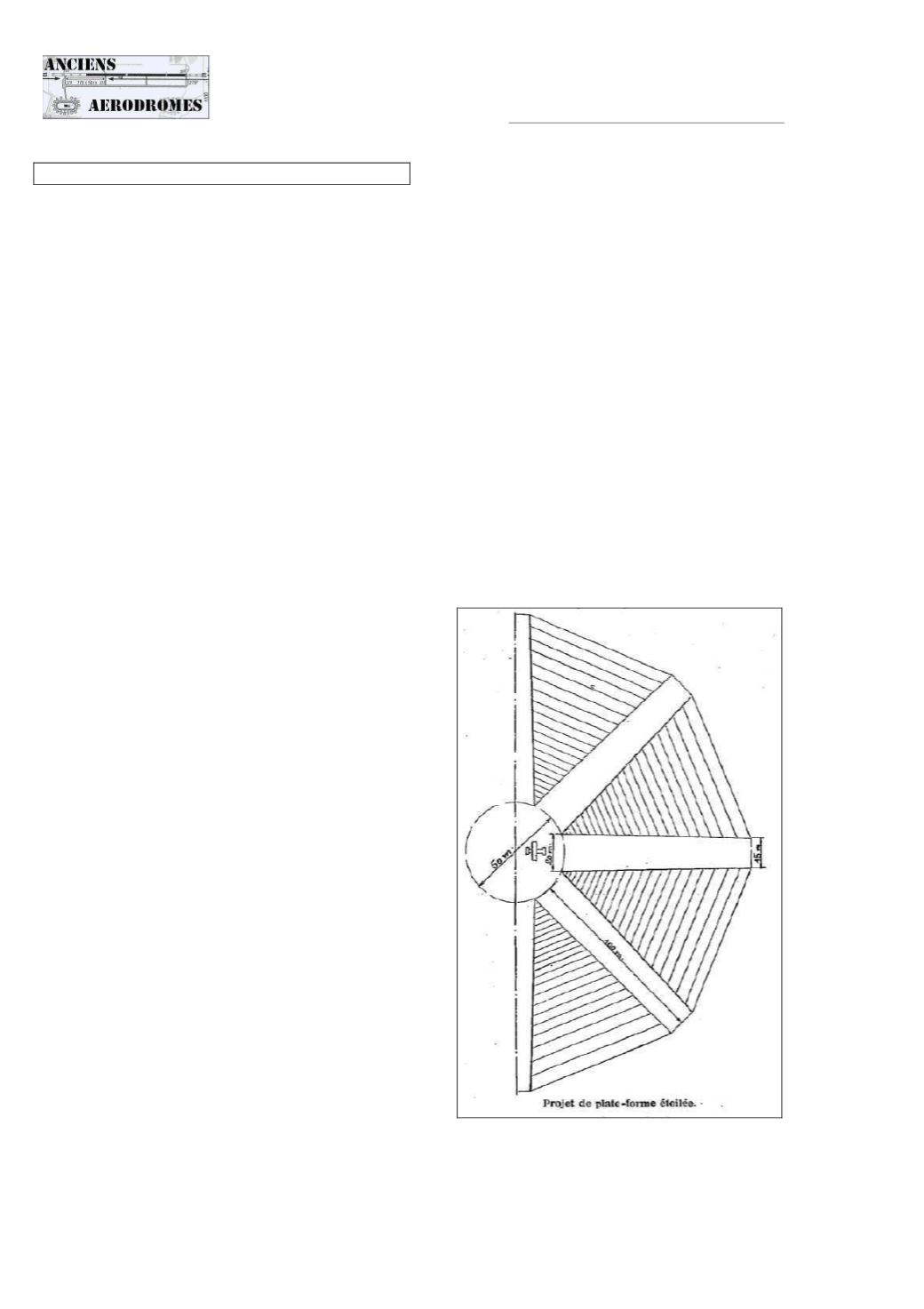

Le projet qu’il propose répond à cette condition. Il

consiste à établir une ou plusieurs plates-formes

étoilées sur l’aérodrome. Chacune d’elles consiste

en un terre-plein de faible hauteur, 50 cm au plus, à

laquelle donnent accès des rampes ayant une

largeur de 15 mètres et une longueur de 50 à 100

mètres. Le nombre des rampes pourra être de 8,

10, 12, ce qui fournira autant de voies de départ

parmi lesquelles l’aviateur choisira celle qui se

rapprochera le plus de la direction du vent au

moment de l’expérience.